올해 1분기에 반도체 제조 핵심 소재인 실리콘 웨이퍼 출하량이 소폭 감소한 것으로 나타났다. 10일 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 1분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량은 전 분기 대비 5.4% 감소한 28억3,400만in²(제곱인치)로 집계됐다. 작년 동기 기록인 32억6,500만in²와 비교하면 13.2% 줄어든 수치다. 1분기에 IC 생산 공장(팹) 가동률 하락과 재고 조정으로 인해 모든 웨이퍼 직경 전반에 걸쳐 출하량이 역성장했다. 다만 인공지능(AI) 도입 확산이 메모리 수요를 가속하면서 일부 팹은 가동률이 하락세를 벗어났다고 SEMI는 전했다. 디스크 모양의 실리콘 웨이퍼는 1인치에서 12인치까지 다양한 직경으로 생산되며 반도체 칩 생산을 위한 기판 소재로 쓰인다. 헬로티 김진희 기자 |

냉각 파이프가 적용된 산업용 카메라 ‘CX.XC 시리즈’ 반도체 생산에서 초정밀 이미지를 획득하기 위해 증가하는 온도의 환경에서 카메라 냉각은 반드시 필요로 한다. 이에 따라 바우머는 스마트하고 공간 효율적인 솔루션을 제공한다. 바로 냉각 파이프가 적용된 산업용 카메라 ‘CX-XC 시리즈’이다. 이 제품은 콤팩트한 디자인은 물론 온도를 안정적으로 유지할 수 있도록 한다. 유리를 용해하고 실리콘 웨이퍼 제작에 공통점이 있을까? 적어도 두 애플리캐이션에 산업용 카메라를 사용하기 위해서는 작업에서 카메라 냉각이 반드시 이뤄져야 한다는 것이다. 용해로에 가까이 카메라가 있을 때, 온도에 민감한 부품들은 반드시 열로부터 보호되어야 한다. 반면에 웨이퍼 본딩에서 열 안정성은 고정밀 이미지를 획득하기 위한 전제조건이다. 일반적으로 고온의 환경에서, 카메라의 하우징은 카메라 온도를 일정하게 유지시켜주기 위해 외부 냉각 구성요소로 둘러싸여 있다. 이런 과정은 시간이 많이 소모되며, 카메라에 치수가 추가되는 상황도 발생한다. 이런 단점을 해결하기 위해 바우머는 냉각 기능을 탑재한 카메라로 CX 시리즈를 확장했다. CX.XC 카메라의 특허 받은 냉각 파이프는 카메라 하우징 내부

반도체 수요 위축 여파..."메모리·가전 영향 커" 반도체 수요 감소로 올해 1분기 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량이 작년 동기보다 11%가량 줄어든 것으로 나타났다. 3일 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 1분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하 면적은 32억6500만 in²(제곱인치)로 작년 동기보다 11.3% 감소했다. 이는 전 분기와 비교하면 9.0% 감소한 것이다. 웨이퍼는 반도체 집적회로를 만드는 데 사용되는 원재료다. 실리콘 기둥을 썰어 만든 얇은 원판 모양으로, 특수 공정을 통해 웨이퍼 위에 전자회로를 새긴 뒤 이를 각각 절단하면 반도체 칩이 된다. SEMI 측은 "실리콘 웨이퍼 출하량 감소는 반도체 수요가 약해졌음을 반영한다"며 "특히 메모리와 가전제품 분야에 대한 수요 감소가 출하량 감소에 큰 영향을 줬다"고 분석했다. 다만 자동차 및 산업용 애플리케이션 분야는 안정적 수요가 유지되고 있다고 덧붙였다. 헬로티 이창현 기자 |

SEMI "자동차·IoT·5G 등에 반도체 수요 증가" 반도체 업황 둔화에도 반도체 핵심 소재인 실리콘 웨이퍼 출하량이 지난해 역대 최대 규모를 기록한 것으로 조사됐다. 14일 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 2022년 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량은 2021년보다 3.9% 증가한 사상 최대치인 147억1300만 제곱인치로 집계됐다. 매출액은 138억 달러로 전년 대비 9.5% 증가했다. SEMI는 5G 확산과 자동차, 사물인터넷(IoT) 등 분야 성장으로 반도체 수요가 늘었고, 이는 8인치·12인치 실리콘 웨이퍼 출하량 증가로 이어졌다고 설명했다. 실리콘 웨이퍼는 반도체 제작의 핵심 소재다. 컴퓨터, 통신, 가전 등 사실상 모든 전자 제품에 필수 요소다. 1인치에서 12인치에 이르기까지 다양한 직경으로 만들어지는 실리콘 디스크는 반도체 칩 생산을 위한 기판 소재로 쓰인다. 안나-리카 부오리카리-안티카이넨 SEMI 실리콘 제조사 그룹 의장은 "전 세계적인 거시경제 불안에도 반도체 웨이퍼 산업은 계속 발전하고 있다"며 "반도체 산업 성장세 속에서 실리콘 웨이퍼가 중심 역할을 했다"고 말했다. 헬로티 이창현 기자 |

3D 적층 기술 기반 반도체 칩 공정 간소화, 세계적 반도체 공급난 해소 기대 IBM과 도쿄일렉트론(TEL)이 300mm 실리콘 웨이퍼에 3D 적층 기술을 적용할 수 있는 공정을 개발했다. 양사는 세계적으로 지속되고 있는 반도체 칩 공급난을 해소하는 데 도움이 될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 개발된 칩 적층 방식은 현재 고대역폭 메모리 생산과 같은 하이엔드 오퍼레이션에만 적용되고 있지만 특정 부피에 포함될 수 있는 트랜지스터의 수를 늘리는데 도움이 되기 때문에 잠재성이 큰 기술이다. 칩 적층 방식을 위해서는 실리콘 레이어 간의 수직적 연결이 필요하다. 실리콘 웨이퍼의 후면을 얇게 만들 수 있어야 하는데, 이러한 칩 스택(stack)을 구성하는 레이어들은 보통 머리카락 굵기 정도인 100 마이크론으로 그만큼 깨지기 쉽다. 그렇기 때문에 실리콘 웨이퍼를 보통 유리로 만들어진 캐리어 웨이퍼에 일시적으로 부착해 생산 공정을 통과할 수 있게 하고 웨이퍼가 완성되면 이후 자외선 레이저를 이용해 두 웨이퍼를 분리한다. 문제는 분리하는 과정에서 물리적인 힘이 가해지기 때문에 결함이나 수율 손실이 발생하기도 한다는 것이다. 이에 IBM은 TEL과의 협업을 통해 유리로 만

협력사에 차세대 반도체 소재 'SiC 웨이퍼' 기술 지원 국내 유일 반도체 웨이퍼 제조기업인 SK실트론은 협력사들의 차세대 전력반도체 사업 진출을 지원하는 '에스아이챌린지'(SiChallenge) 프로그램을 시작한다고 28일 밝혔다. SK실트론은 이 프로그램을 통해 실리콘 웨이퍼 제조 협력사들에 차세대 전력반도체 소재인 SiC(실리콘 카바이드) 웨이퍼 제조 기술을 지원하고, 협력사들의 시장 진출을 도울 예정이다. SiC 웨이퍼는 일반 실리콘 웨이퍼보다 높은 전압과 온도를 견디는 것이 특징으로 최근 전기차, 태양광·풍력 등 신재생에너지, 에너지저장장치(ESS) 분야에서 수요가 늘고 있다. SK실트론은 2020년 미국 듀폰의 SiC 웨이퍼 사업부를 인수하며 이 분야에 진출했다. SK실트론은 2025년까지 SiC 웨이퍼 시장에서 글로벌 점유율 25% 이상을 차지하는 것을 목표로 사업을 확장하고 있다. SK실트론은 에스아이챌린지 첫 프로그램으로 이날 협력사 대상 SiC 웨이퍼 기술 포럼을 개최했다. SK실트론은 포럼에서 10개 협력사 소속 기술·영업 분야 임직원 26명에게 SiC 전력반도체 글로벌 시장 동향과 제조 공정 등 최신 정보를 공유하고, SiC 웨이퍼 제조

ST마이크로일렉트로닉스(이하 STME)와 메타 광학을 최초로 상용화한 메타렌즈(Metalenz)가 양사의 파트너십을 기반으로 개발된 메타 광학 디바이스가 시장에 소개될 예정이라고 밝혔다. 미국 하버드대에서 최초 개발한 메타렌즈의 메타 광학 기술은 복잡한 기존 다중요소 렌즈를 대체하며, 3D 센싱 모듈 분야의 선도 공급업체인 STME의 ToF 모듈에 단일 메타 광학을 내장해 다양한 추가 기능을 지원할 수 있다. 이러한 모듈에 메타렌즈 기술이 도입됨으로써 수많은 컨슈머, 자동차, 산업용 애플리케이션에 성능, 전력, 크기, 비용상의 이점을 제공하게 된다. 메타표면 기술을 상용화해 컨슈머 기기에 적용한 것은 이번이 최초다. 기존 몰딩 방식의 곡면 렌즈와 달리 메타렌즈의 새로운 광학장치는 완전 평면형이다. 이 평면 메타표면 광학장치는 현재 STME의 반도체 프론트엔드(Front-End) 팹에서 다른 전자장치와 함께 최초로 실리콘 웨이퍼상에 제조되고 있다. 메타 광학은 공간을 덜 차지하면서도 더 많은 빛을 모으고, 단일 레이어로 여러 기능을 제공하는 것은 물론, 스마트폰 및 기타 장치에서 새로운 형태의 센싱 기능을 구현해준다. 메타렌즈의 평면 렌즈 기술은 스마트폰, 드

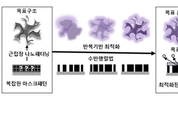

차세대 반도체 소자인 GAA(Gate All Around)소자나 3차원 반도체 집적기술에 적용 기대 카이스트(KAIST)는 신소재공학과 전석우 교수와 신종화 교수 공동연구팀이 차세대 반도체 공정 핵심기술인 3차원의 나노구조를 단일 노광으로 효율적으로 제작하는 방법을 개발했다고 27일 밝혔다. 노광 공정이란 빛을 이용해 실리콘 웨이퍼에 전자 회로를 새기는 공정을 말한다. 이번 연구 성과는 갈수록 복잡해지는 반도체 구조와 배선구조 등을 기존 2차원 평면 노광 방식으로 건물을 한층 한층 제작하듯이 진행하던 방식에 비해 훨씬 더 낮은 비용과 공정으로 제작할 수 있는 근거를 마련한 획기적인 연구 결과로 판단된다. 공동연구팀은 수반행렬 방법(Adjoint method) 기반 역설계 알고리즘을 활용해, 적은 연산으로 원하는 형태의 나노 홀로그램을 생성하는 위상 마스크의 격자구조를 효율적으로 찾아내는 방법론을 제시했다. 이는 기존의 반도체 리소그래피 공정에 적용됐으며, 연구팀은 광감응성 물질에 단 한 번의 빛을 쏘아 목표하는 나노 홀로그램을 형성하고, 물질화해 원하는 3차원 나노구조를 단 한 번의 노광으로 구현할 수 있음을 실험적으로 증명했다. 최근 리소그래피 및 패터닝

헬로티 조상록 기자 | SK그룹의 투자 전문 지주사인 SK와 자회사들이 2025년까지 차세대 배터리 등 첨단소재 사업에 총 5조1,000억원을 투자한다. SK는 9월 15일 기관투자자와 애널리스트를 대상으로 기업설명회를 열고 '첨단소재 사업의 중장기 성장전략'을 발표했다. SK는 "기존 사업과의 시너지 및 선제적 투자를 통해 미래 핵심 소재 선점을 추진 중"이라며 "고부가, 고성장 신규 영역에 대한 적극적인 투자, 글로벌 협업, 인수·합병을 통해 글로벌 소재 기업으로 도약하겠다"고 말했다. SK는 투자 지분 가치를 올해 7조원에서 2025년 25조원이상으로, 상각 전 영업이익(EBITDA)을 1조1,000억원에서 3조4,000억원으로 확대한다는 목표를 세웠다. SK와 자회사는 반도체 소재 사업에 2조7,000억원, 화합물 배터리 소재에 1조원, 차세대 배터리 소재에 1조4,000억원을 투자한다. SK가 지분을 보유 중인 글로벌 1위 동박 제조사인 왓슨도 1조원을 자체적으로 투자한다. SK는 실리콘 웨이퍼의 생산량을 증대하고, EUV(Extreme Ultra Violet, 극자외선) 포토 등의 핵심 소재 국산화를 추진할 계획이다. 차세대 양극재를 연 5만t을

헬로티 김진희 기자 | 중국의 '반도체 굴기'를 막기 위해 도널드 트럼프 전 미국 행정부에 이어 조 바이든 현 행정부도 네덜란드 정부에 핵심 장비를 팔지 말라고 압박하는 것으로 나타났다. 17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 네덜란드 정부는 미국의 압력으로 자국 기업 ASML이 만든 첨단 노광장비의 중국 수출 허가를 계속 보류 중이다. ASML이 생산하는 극자외선(EUV) 노광장비는 실리콘 웨이퍼에 EUV를 이용해 5나노미터(㎚) 이하의 극도로 미세한 회로를 새겨넣을 수 있는 세계에서 유일한 반도체 생산장비다. 따라서 삼성전자, TSMC, 인텔, 애플 등 세계 유수의 반도체 회사들도 ASML의 최첨단 EUV 노광장비를 확보하느라 혈안이 돼 있다. 중국도 자국 반도체 제조사들의 경쟁력 확보를 위해 한 대에 1억5천만달러(약 1천712억원)나 나가는 ASML의 EUV 노광장비 수입을 추진 중이지만, 미국의 훼방으로 아직까지 손에 넣지 못하고 있다는 것이다. 미 관리들은 바이든 행정부가 네덜란드 정부에 국가안보 우려를 이유로 들어 대중 수출을 제한할 것을 요구했다고 WSJ에 밝혔다. 바이든 대통령 취임 후 한 달도 지나지 않아 제이크 설리번 백악관 국

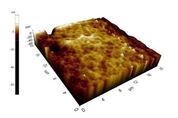

[헬로티] 국내 연구진이 반도체 선폭 미세화의 장애물인 파티클 이슈를 해결할 수 있는 내플라즈마성 나노구조 복합세라믹 제조 기술을 국내 최초로 개발하는 데 성공했다. 과학기술정보통신부 산하 정부출연연구기관인 한국재료연구원(KIMS, 원장 이정환) 엔지니어링세라믹연구실 박영조 박사 연구팀은 ㈜미코세라믹스(대표 여문원)와 공동연구를 통해 반도체 제조장비 내부의 오염입자 저감이 기대되는 내플라즈마성 세라믹 신소재를 국내 최초로 개발했다. 반도체 제조 시 일반적으로 플라즈마를 이용한 식각 공정을 실시한다. 이때 실리콘 웨이퍼는 물론 장비 내부의 구성 부품도 플라즈마 조사에 노출되어 오염입자를 발생시킴으로써 칩 불량의 주요한 원인이 되고 있다. 반도체 선폭이 미세화될수록 고출력의 플라즈마 식각이 요구되기 때문에 오염입자 발생을 최소화하기 위한 내플라즈마성 신소재 개발이 절실히 요구되는 추세이다. 소재의 식각을 위해 플라즈마를 조사할 때 오염입자를 방지하기 위한 두 가지 변수는 ‘낮은 식각율’과 ‘작은 표면조도’의 유지이다. 연구팀은 이미 확보된 투명 세라믹 개발 과정에 사용된 무기공 이론밀도 치밀화 소결기술을 이트리아·마그네시아(Y2O3·MgO) 복합세라믹에 적용해

[첨단 헬로티] 전자 제조 공급망 시장을 대표하는 글로벌 산업 협회인 SEMI에 따르면, 2019년 2분기 전세계 실리콘 웨이퍼 출하량은 29억8300만 제곱인치로 1분기 30억 5100만 제곱인치 대비 2.2% 하락하였다고 24일 밝혔다. 이는 전년 동기인 31억 6000만 제곱인치 대비 5.6% 하락한 수치이다. SEMI의 실리콘 제조 그룹(SMG)의 의장겸 신에츠 한도타이(Shin Etsu Handotai) 아메리카 제품 개발 및 어플리케이션 담당 이사인 닐 위버는 "전세계 실리콘 웨이퍼 시장에 역풍이 불고 있어 출하량의 성장세가 다소 둔화되었지만 장기 전망은 여전히 긍정적이다"고 말했다. SEMI 실리콘 제조 그룹(SMG)가 발표하는 자료는 버진 테스트 웨이퍼(virgin test wafer) 및 에피택셜(epitaxial) 실리콘 웨이퍼를 비롯하여 폴리시드(polished) 실리콘 웨이퍼와 논폴리시드(non-polished) 실리콘 웨이퍼를 포함한다. SEMI 실리콘 제조 그룹(SMG)은 SEMI안에서 독립적인 위원회(Special Interest Group, SIG)로 활동하며, 다결정(polycrystalline) 실리콘, 단결정(monocrys

[첨단 헬로티] 진코솔라가 셀 효율과 모듈 생산에서 각각 세계기록을 갱신했다. 진코솔라는 지난 3월, 중국 과학 아카데미(Chinese Academy of Sciences)가 실시한 테스트에서 치타(Cheetah)사이즈 셀과 N형 셀의 최대 변환 효율이 각각 24.38%와 24.58%에 도달했다고 밝혔다. 또한, 독일 TÜV라인란드(TÜV Rheinland)가 5월에 진행한 인증 테스트에서 진코솔라의 72버전 모노크리스탈린 모듈(셀 158.75x158.75)이 469.3W의 전력을 생성하는 기록을 세웠다고 발표했다. 진코솔라 관계자는 “두 결과를 토대로 진코솔라는 셀과 모듈의 고효율 고출력 분야에서 상당한 발전을 이루며 산업의 표준을 정립했다”고 밝혔다. 관계자의 말에 따르면, 실리콘 웨이퍼, 태양광전지 그리고 태양광모듈의 R&D팀을 포함한 진코솔라의 생산 라인은 태양광전지의 높은 효율과 모듈의 고출력에 핵심요소인 기술적 방면에서 획기적인 발전을 이루었다. 또, 극히 낮은 산소 및 결점 농도의 실리콘 웨이퍼를 기반으로 HOT, 저손실 전지 연결 그리고 모듈 내 광 채집 기술 등 첨단 기술을 적용 구현했다. R&a

▲ KRISS 기술을 기반으로 상용화한 ‘대형 유리기판 두께 및 굴절률 측정 센서’ [첨단 헬로티] 대형 유리기판 두께 및 굴절률 측정 센서 개발 국내에서 판매되는 TV 화면이 7년 사이에 평균 10인치나 커진 것으로 나타났다. TV 화면이 커질수록 제조 공정은 수많은 변수를 낳고, 낮은 불량률을 유지하기 어려워진다. 매 공정마다 엄격하고 정교한 검사가 중요해지는 이유다. 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박상열)은 대형 유리기판의 두께 불량을 안정적으로 검출하는 측정기술을 개발하여 상용화에 성공했다. KRISS 광학표준센터 진종한 책임연구원팀은 강한 진동 환경에서도 실시간으로 대형 유리기판의 두께와 굴절률을 측정할 수 있는 센서를 개발했다. 초대형 TV의 제작이 가능해지고 소비자들이 대형 화면을 선호하게 되면서 LCD(액정표시장치)의 핵심 부품인 유리기판 시장이 부상하고 있다. 수 미터 크기의 유리기판을 불량 없이 유지하기 위해서는 반드시 모든 면적이 균일한 두께로 생산되어야 한다. 단 한 곳의 유리기판 두께 차이로 발생한 미세한 굴곡은 픽셀의 불량을 유발하고, 곧바로 화면의 왜곡으로 이어진다. 하지만 일반적으로 진동이 발생하는 공정

[첨단 헬로티] 세계 굴지의 단결정 제조업체 LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.(이하, LONGi)가 2018~2020년 기간에 대해 자사의 전략적인 3년 단결정 웨이퍼 사업 계획을 발표했다. LONGi는 PV 산업의 진보를 가속화하고, 다운스트림 사용자의 증가하는 수요를 충족하기 위해 2020년까지 자사의 단결정 실리콘 웨이퍼 용량을 45GW로 확대할 계획이다. LONGi는 전략적인 3년 계획을 통해 단결정 실리콘 웨이퍼의 생산 용량을 꾸준하게 확대하기 위한 단계적인 접근법을 선보였다. LONGi는 2017년 말 실리콘 웨이퍼 용량 15GW를 기준으로, 2018년 말까지 28GW, 2019년 말까지 36GW, 2020년 말까지 45GW로 늘려갈 계획이다. LONGi는 생산비를 계속 절감하고, 효율적인 단결정 제품의 시장 공급을 보장할 예정이다. LONGi는 새로운 생산 프로젝트의 기술 품질과 비용 목적이 중국의 국가 PV 그리드 패리티의 지속적인 요건을 지원해야 한다고 언급했다. LONGi는 이 부문에서 선두 입지를 다지기 위해 비용 효과적인 단결정 제품에 집중할 예정이다. LONGi는 웨이퍼 품질이 변환 효율 22.5%