인간의 감각 가운데 후각과 미각이 다른 감각들과 구별되는 한 가지 특징은 분자들의 화학 작용이 원인이 된다는 점이다. 이 특성 때문에 후각과 미각 센서는 시각, 청각, 촉각 센서들보다 만들기 어렵기도 하거니와 지금까지 시장에서의 강한 요구가 있음에도 개발이 상당히 더딘 상황이다.

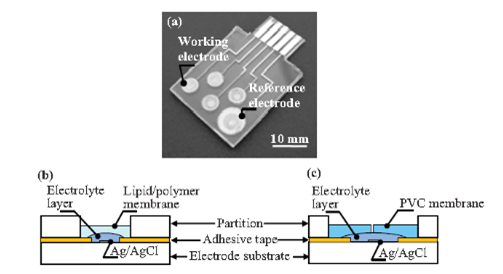

또한, 미각은 단맛, 짠맛, 쓴맛, 신맛, 감칠맛을 내는 원인 물질이 모두 다르다. 즉 다섯 가지 맛의 원인이 되는 화학물질을 구분할 수 있는 각각의 센서가 필요하다. 그렇다고 미각센서가 5종류만 필요한 것은 아니다. 특유의 맛마다 원인 물질이 다양하고 우리가 아는 것보다 훨씬 복잡한 체계로 구성되어 있기 때문이다.

후각은 미각보다 더 복잡하다. 인간의 코에는 1000개의 냄새 수용체가 존재한다. 이 가운데 390개 정도의 수용체가 실제 냄새를 맡는 역할을 하는 것으로 알려졌다. 하지만 1개의 수용체가 여러 종류의 냄새를 맡을 수 있기 때문에 인간이 맡을 수 있는 냄새는 1만 가지에 이를 것으로 추측되고 있다. 즉 인간 수준의 후각 센서를 만들기 위해서는 1만 가지 냄새를 구분할 수 있는 센서가 필요하다.

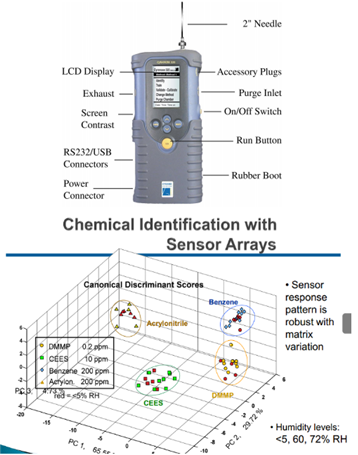

아직은 사람처럼 냄새를 맡거나 맛을 느끼는 센서에 대한 연구는 아직까지는 미흡한 수준이다. 기존에는 MOSFET 반도체나 수정진동자와 같이 냄새나 맛과 관련된 분자를 감지하는 전자 센서를 이용하였다. 보통 6∼24개의 전자 센서를 이용하여 각각의 센서가 특정 맛이나 냄새들을 인식하고, 이를 이미 구축해놓은 데이터베이스와 비교하여 판별하는 방식이다. 이러한 센서들은 가격이 비싸고, 특정 맛만 감지하도록 개발되어 여러 맛이 혼합된 경우에는 분별력이 떨어지는 단점이 있다.

한편, 최근 인간이나 동물의 후각 또는 미각 수용체를 이용하는 바이오 센서에 대한 연구도 진행되고 있다. 서울대 박태현 교수팀은 탄소나노튜브 각각에 인간의 후각과 미각 수용체 단백질을 결합해 바이오 인공후각, 미각센서를 개발한 후, 후각 수용체에 냄새분자가 붙으면 발생하는 미세한 전기신호를 측정하였다. 하지만 지금의 바이오 센서도 특정 맛이나 냄새를 감지하는 수준으로, 여러 맛을 인식하는 인간의 감각기관을 흉내 내는 단계가 되기까지는 기술 진전이 필요하다.

|

|

|

후각 기술 <출처 https://trello.com/c/Rq0uyJkx/62--> |

오감인식 기술과 더불어, 뇌파나 뇌신경 신호를 인식하여 인간이 생각하는 것만으로 기계와 소통할 수 있는 뇌-기계 인터페이스 기술에도 관심을 가질 필요가 있다. 기계가 뇌파를 인식해 인간이 생각으로 타이핑을 할 수 있는 기술이 상용화를 앞두고 있는 상황이다. 구거테크놀로지(Guger Technologies, 오스트리아)는 뇌파측정 장치가 부착된 모자를 쓰고 자판의 글자를 집중해서 바라보면 타이핑이 되는 인텐딕스(Intendix)를 판매 중이다. 지시를 내릴 때의 뇌신경세포 신호 변화를 인식해 로봇 팔을 움직이는 연구도 진행 중이다. 또한, 미국 브라운대학 연구팀은 뇌졸중 환자의 뇌에 센서칩을 이식하고 센서 신호를 통해 로봇 팔을 제어하는 데 성공하였다.

이처럼 활발히 상용화되고 있는 다른 센서에 비해, 후각/미각센서 기술 개발이 좀 느린 것은 사실이다. 그러나 기능에 제한이 있을 뿐, 이미 유독가스 검출기, 폭발물 탐지 등에 제한적으로 적용 중이다. 물론 사람의 후각 기능을 완벽하게 구현하는 데까지는 좀 더 시간이 걸릴 것으로 전망하고 있다. 지금까지 개발된 후각 센서는 전자 코(electronic nose)라고도 불리는 인공후각센서로 냄새를 구분하고 화학적 성분을 분석해 내는 전자 장치가 있다.

|

|

|

후각센서 <출처 http://enginius.tistory.com/443> |

물론 아직 전자코의 분별력은 제한돼 있다. 용도에 따라 다른 센서를 사용해야 하고, 구축된 냄새 데이터베이스가, 종합적인 판단을 하는 인간이나 동물의 후각 세포 및 뇌를 따라오지 못하기 때문이다. 그러나 여러 장점도 있는데, 사람처럼 냄새에 적응해 연속적으로 다른 냄새를 맡지 못하는 일도 없고, 인간이 할 수 없는 일을 해낼 수도 있다. 그리고 인체에 해로운 냄새도 기꺼이 맡을 수 있다. 때문에 미세한 크기로 센서를 만드는 나노기술과, 각각의 센서의 미세한 반응 차이를 데이터베이스화하는 IT기술이 결합할수록 전자코의 쓰임새는 더 넓어질 것이다.

적어도 아직까지는 광범위한 범용 후각 트랜스듀서는 없는 상황이다. 이 분야에서는 MEMS 디바이스 및 나노화학, 그리고 기타 최신 기술들을 이용해 많은 작업들이 진행돼 왔지만 여전히 갈 길이 먼 상황이다.

세상의 모든 물질은 성분의 종류와 함량의 차이가 존재하는데, 이것을 인공후각센서는 분석해 그 결과를 컴퓨터에 입력, 데이터베이스화하는 접근방식을 사용한다. 다양한 변수들을 통해 얻은 데이터베이스로 인하여 빠르고 정확하며 세밀한 냄새의 판별이 가능하다. 따라서 센서를 개선하고 데이터베이스를 확장하면 할수록 판별능력은 더욱 증대할 것으로 기대하고 있다.

|

|

|

미각센서 <출처 http://enginius.tistory.com/443> |

세계 스마트/ 지능형 센서시장은 2019년 216억 달러 규모로 크게 성장할 전망이다. 2012년 기준, 가장 큰 스마트/지능형 센서시장은 유럽이며 특히 자동차 산업이 유럽의 스마트/지능형 센서 시장 성장을 견인했다. 시장 규모 2위인 북미 지역에서는 의료와 가전 부문에서 스마트/지능형 센서 수요가 증가세에 있다.

또한, 스마트폰과 태블릿 PC 제품의 채용 증가에 따라 이미지 센서가 현재 스마트/지능형 센서시장의 선봉을 차지하고 있다. 이외에 자동차, 모바일기기, 로봇, 환경, 보안, 의료 및 건강, 스마트홈, 가전 등 다양한 분야에서 스마트 센서 활용이 폭발적으로 증가할 전망이다.

최대 센서 수요처로 부상한 자동차 산업의 센서 매출규모는 향후 5년간 두 자리 수 성장이 예상된다. 차량용 이미지 센서 및 비광학식 센서의 총 매출액 규모는 2013년 34억 달러에서 연평균 10.7% 성장해 2018년에는 56억 달러로 증가할 전망(가트너, 2014년 8월)이다.

2014년 기준, 비광학식 반도체 센서 매출 67.8억 달러 중 가장 큰 비중을 차지한 단일 시장 또한 자동차(32. 8억 달러) 시장(출처: 가트너, 2015년 1월)이다. ‘스마트카’로 대표되는 자동차 업계의 ICT 기술 도입 본격화로 차량 내부의 기계적인 기능들을 전자적인 기능으로 전환, 교체하려는 수요가 증가하고 있다.

한편, 모바일 헬스케어에 대한 소비자 수요가 의료 산업 내 센서 도입을 촉진 중, 향후 시장성장 잠재력에 주목하고 있다. 헬스케어 서비스를 포함한 의료 시장의 센서 매출액 규모는 2014년 2,300만 달러에서 2020년에는 9억 3, 500만 달러에 이를 전망(출처: 가트너, 2014 년 10월)이다. 스마트폰 또는 웨어러블 기기에 내장된 소형 센서를 통하여 신체 활동을 기록하고 심박, 심전도 및 혈압을 측정하는 등, 보다 개인화된 건강관리에 대한 수요 확산이 예상된다.

현재 시계나 피트니스 손목 밴드형으로 생체 정보를 모니터링 하고 있는 기기에 포함된 관성 센서는 2020년까지 약 1억 9, 800만 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 예상한다. NYCE Sensors(2015.6.30)는 2015년 모바일 헬스케어용 센서가 약 2, 900억 달러의 글로벌 헬스케어 비용(전자 의료 기록 생성 및 유지비용 포함)을 절감할 것으로 전망한다.

다수의 센서로 모니터링된 생체 활동 데이터는 클라우드 서비스를 통해 국가 보유, 개인 건강 기록 및 전자 의료 기록 등과 실시간으로 결합되고, 의사 또는 의료 전문가에 의해 분석됨으로써 보다 신속한 진단 및 종합적 의료 처방에 기여하고 있다. 모바일 헬스케어용 주요 센서는 심박ㆍ심전도 측정, 체내 수분 측정, 동작 인식 센서 등이다.

헬스&피트니스 모니터링 시장에서 향후 2년 내 대중화될 센서 기술은 소비자용 무선 혈압 측정 및 심박, 심전도 측정이 가능한 센서기술이며, LG 전자와 아이리버가 Valencell 사의 심박계 센서를 적용한 피트니스용 이어폰을 출시한 바 있다. 5년 내 피부 부착형 센서 또는 땀에 강한 문신형 센서도 상용화될 것으로 전망되며, 미 스타트업 ‘MC10’ 등이 패치형 피부 수분 측정 센서를 개발 중이다.

결론적으로, 센서산업은 IoT 및 ICT 융복합의 기반이 되는 만큼 R&D 투자 강화에 대한 시급성과 필요성이 큰 분야이다. 센서는 우리나라가 선점하지 못한 시스템반도체의 한 분야이며, 대표적인 다품종 소량 생산 제품으로서 대기업과 중소기업 모두가 뛰어들기 어려운 분야라고 할 수 있다. 자동차 및 의료용 스마트 센서 산업 시장 활성화 가능성이 있음에도 불구하고, 국내 센서산업 기반이 약해 시장 경쟁력 확보 및 시장 성장의 수혜 획득에 난항이 우려된다. 따라서 기업 간 제조 설비와 시제품 제작설비 등을 공유하는 것이 중요하고 표준화 및 공통화가 필요하며, 수익성 확보를 위해서는 다품종 생산, 맞춤형 생산 등에 대한 전략이 필요하다.

센서기술의 발전이 기대되는 시점이다. 스마트폰의 생산과 보급, IoT의 보급이 시장을 활성화 시키면서 미래 기술의 로드맵은 새로운 센서의 기술과 융합센서의 개발성과를 독촉하고 있다. 전기차(EV), 무인차, 드론, 로봇기술 등 그 어떤 것 하나도 센서의 반응을 통하지 않고는 완벽한 가치를 창조할 수 없다. 아쉽게도 우리나라는 기반기술이 취약하다 보니 기본 센서 재료들을 상당부분 수입에 의존하고 있는 실정이다. 하지만 성장 잠재력이 큰 기술산업임에는 틀림없다.

박종천 객원전문기자

Copyright ⓒ 첨단 & Hellot.net