차세대 메모리 소자인 '강유전체' 내부의 분극 이론이 20년 만에 실험으로 입증됐다.

한국과학기술원(KAIST) 물리학과 양용수 교수 연구팀은 포항공대, 서울대, 한국기초과학지원연구원, 미국 로런스 버클리 국립연구소·아칸소대 연구팀과의 국제협력 연구를 통해 강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 실험적으로 처음 증명했다고 30일 밝혔다.

강유전체는 스스로 자화 상태를 유지할 수 있는 강자성체처럼 외부 전기장 없이도 분극 상태를 유지할 수 있는 물질이다. 강자성체를 nm(나노미터·1nm = 10억분의 1m) 크기로 작게 만들면 자석의 성질을 잃어버리게 되는데, 나노 강유전체가 어떤 성질을 갖게 되는지는 알려지지 않았다.

로랑 벨라이쉬 아칸소대 교수팀은 20년 전 아주 작은 나노 크기의 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음을 이론적으로 제시했다. 차세대 메모리 소자로 응용하기 위해서는 이런 분극 분포를 제어하는 기술이 핵심인데, 분극 측정이 어려운 탓에 실험적으로 규명되지 못했다.

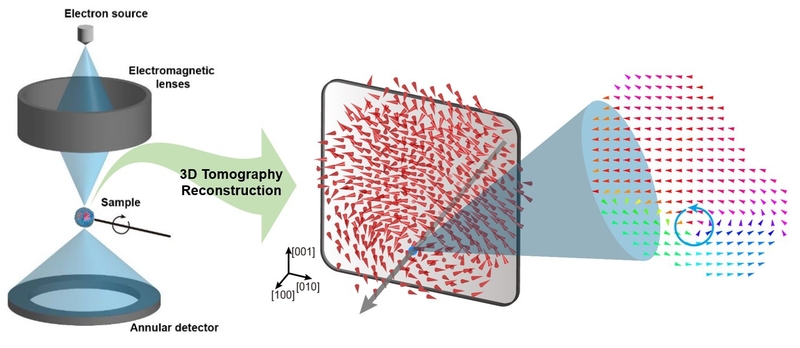

연구팀은 전자현미경으로 다양한 각도의 투과전자현미경 이미지를 획득한 뒤 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성, 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발했다. 이를 통해 강유전체인 '바륨-티타늄 산화물' 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원으로 측정, 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생한다는 사실을 확인했다.

소용돌이 분극 이론을 처음 제시했던 벨라이쉬 교수팀과의 국제 공동연구를 통해 처음으로 실험적으로 증명했다. 양용수 교수는 "나노 크기에서 강유전성 소용돌이 개수와 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 1만배 이상 많은 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 개발에 기여할 것"이라고 말했다.

한편 이번 연구 성과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈'(Nature Communications) 지난 8일 자에 실렸다.

헬로티 이창현 기자 |